Лабораторные работы по биологии. 11 класс.

Лабораторная работа № 1

Тема: изменчивость организмов

Цель: сформировать понятие изменчивости организмов, продолжить выработку умений наблюдать натуральные объекты, находить признаки изменчивости.

Оборудование: раздаточный материал, иллюстрирующий изменчивость организмов (растения 5—6 видов по 2—3 экземпляра каждого вида, наборы семян, плодов, листьев и др.).

Ход работы

Сравните 2—3 растения одного вида (или их отдельные органы: листья, семена, плоды и др.), найдите признаки сходства в их строении. Объясните причины сходства особей одного вида.

Выявите у исследуемых растений признаки различия. Ответьте на вопрос: какие свойства организмов обусловливают различия между особями одного и того же вида?

Раскройте значение этих свойств организмов для эволюции Какие, на ваш взгляд, различия обусловлены наследственной изменчивостью, какие — ненаследственной изменчивостью? Объясните, как могли возникнуть различия между особями одного вида.

Сравните 2—3 растения одного вида (или их отдельные органы: листья, семена, плоды и др.), найдите признаки сходства в их строении. Объясните причины сходства особей одного вида.

Выявите у исследуемых растений признаки различия. Ответьте на вопрос: какие свойства организмов обусловливают различия между особями одного и того же вида?

Раскройте значение этих свойств организмов для эволюции Какие, на ваш взгляд, различия обусловлены наследственной изменчивостью, какие — ненаследственной изменчивостью? Объясните, как могли возникнуть различия между особями одного вида.

Лабораторная работа № 2

«Выявление приспособлений у организмов к среде обитания»

Цель: научиться выявлять черты приспособленности организмов к среде обитания и устанавливать ее относительный характер.

Оборудование: гербарные образцы растений, комнатные растения, чучела или рисунки животных различных мест обитания.

Ход работы

1. Определите среду обитания растения или животного, предложенного вам для исследования. Выявите черты его приспособленности к среде обитания. Выявите относительный характер приспособленности. Полученные данные занесите в таблицу «Приспособленность организмов и её относительность».

Приспособленность организмов и её относительность

Таблица 1 *

Название

вида

Среда обитания

Черты приспособленности к среде обитания

В чём выражается относительность

приспособленности

2. Изучив все предложенные организмы и заполнив таблицу, на основании знаний о движущих силах эволюции объясните механизм возникновения приспособлений и запишите общий вывод.

3. Соотнесите приведённые примеры приспособлений с их характером.

Окраска жирафа

Окраска шмеля

Форма тела палочника

Окраска божьей коровки

Яркие пятна у гусениц

Строение цветка орхидеи

Внешний вид мухи-журчалки

Форма цветочного богомола

Поведение жука-бомбардира

Покровительственная окраска

Маскировка

Мимикрия

Предупреждающая окраска

Приспособительное поведение

Лабораторная работа № 3

“Изучение приспособленности растений к среде обитания и относительный характер приспособлений”

Цель:

на примере конкретного растения показать адаптивные черты строения и сделать предположение о причинах относительности этих приспособлений.

Оборудование:

гербарные или живые образцы растений: светолюбивых, теневыносливых, ксерофитов, гидрофитов (гигрофитов).

Ход работы

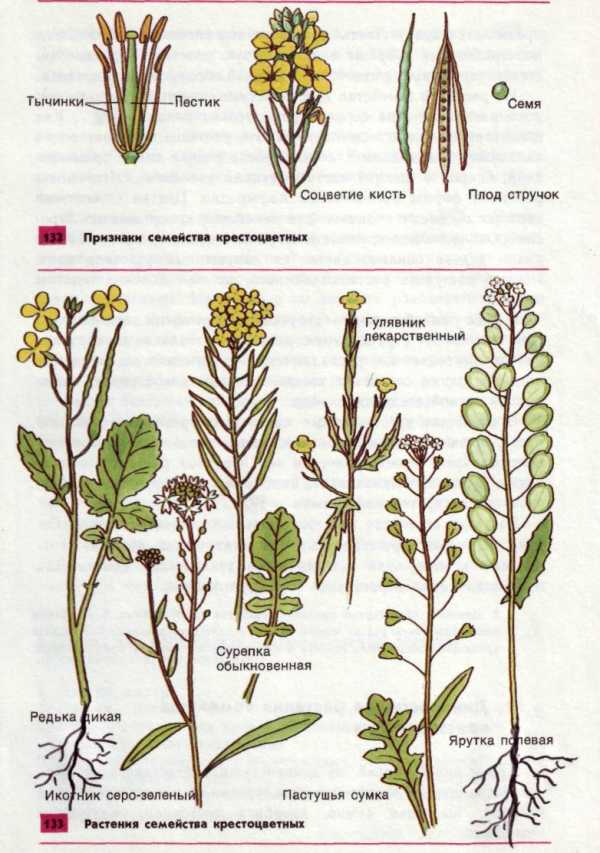

Рассмотрите предложенный вам гербарный или живой образец, определите название растения и среду его обитания.

Пользуясь учебником “Ботаника” определите особенности строения растения, приспосабливающие эти растения к среде обитания.

Заполните таблицу:

Название растений

Среда обитания

Адаптивные черты строения

Причины относительности

Выводы

Сделайте предположения о надежности этих приспособлений.

Сделайте вывод о значении адаптаций и об относительности этих приспособлений.

Обратите внимание на критерии оценки лабораторной работы – наблюдения; и составления сравнительной таблицы.

infourok.ru

Материал по биологии (11 класс) на тему: лабораторные и практические работы 11 класс

Лабораторная работа № 1

«Описание особей вида по морфологическому критерию».

Цель: обеспечить усвоение учащимися понятия морфологического критерия вида, закрепить умение составлять описательную характеристику растений.

Оборудование: живые растения или гербарные материалы растений разных видов.

Ход работы

1. Рассмотрите растения двух видов, запишите их названия, составьте морфологическую характеристику растений каждого вида, т. е. опишите особенности их внешнего строения (особенности листьев, стеблей, корней, цветков, плодов).

2. Сравните растения двух видов, выявите черты сходства и различия. Чем объясняются сходства (различия) растений?

Лабораторная работа № 2

«Выявление изменчивости у особей одного вида»

Цель: сформировать понятие изменчивости организмов, продолжить выработку умений наблюдать натуральные объекты, находить признаки изменчивости.

Оборудование: раздаточный материал, иллюстрирующий изменчивость организмов (растения 5—6 видов по 2—3 экземпляра каждого вида, наборы семян, плодов, листьев и др.).

Ход работы

1. Сравните 2—3 растения одного вида (или их отдельные органы: листья, семена, плоды и др.), найдите признаки сходства в их строении. Объясните причины сходства особей одного вида.

2. Выявите у исследуемых растений признаки различия. Ответьте на вопрос: какие свойства организмов обусловливают различия между особями одного и того же вида?

3. Раскройте значение этих свойств организмов для эволюции. Какие, на ваш взгляд, различия обусловлены наследственной изменчивостью, какие — ненаследственной изменчивостью? Объясните, как могли возникнуть различия между особями одного вида.

Лабораторная работа № 3

«Выявление приспособлений у организмов к среде обитания»

Цель: научиться выявлять черты приспособленности организмов к среде обитания и устанавливать ее относительный характер.

Оборудование: гербарные образцы растений, комнатные растения, чучела или рисунки животных различных мест обитания.

Ход работы

1. Определите среду обитания растения или животного, предложенного вам для исследования. Выявите черты его приспособленности к среде обитания. Выявите относительный характер приспособленности. Полученные данные занесите в таблицу «Приспособленность организмов и её относительность».

Приспособленность организмов и её относительность

Таблица 1 *

|

Название вида |

Среда обитания |

Черты приспособленности к среде обитания |

В чём выражается относительность приспособленности |

2. Изучив все предложенные организмы и заполнив таблицу, на основании знаний о движущих силах эволюции объясните механизм возникновения приспособлений и запишите общий вывод.

Лабораторная работа № 4

«Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательства их родства».

Цель: познакомиться с эмбриональными доказательствами эволюции органического мира.

Ход работы.

- Прочитать текст «Эмбриология» на стр.258-261, рассмотреть рис. 133 на стр.260.

- Выявить черты сходства зародышей человека и других позвоночных.

- Ответить на вопрос: о чем свидетельствуют сходства зародышей?

Лабораторная работа № 4

«Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательства их родства».

Цель: познакомиться с эмбриональными доказательствами эволюции органического мира.

Ход работы.

- Прочитать текст «Эмбриология» на стр.258-261, рассмотреть рис. 133 на стр.260.

- Выявить черты сходства зародышей человека и других позвоночных.

- Ответить на вопрос: о чем свидетельствуют сходства зародышей?

Лабораторная работа № 5

«Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни»

Цель: знакомство с различными гипотезами происхождения жизни на Земле.

Ход работы.

- Прочитать текст «Многообразие теорий возникновения жизни на Земле».

- Заполнить таблицу:

|

Теории и гипотезы |

Сущность теории или гипотезы |

Доказательства |

3. Ответить на вопрос: Какой теории придерживаетесь вы лично? Почему?

«Многообразие теорий возникновения жизни на Земле».

1. Креационизм.

Согласно этой теории жизнь возникла в результате какого-то сверхъестественного события в прошлом. Ее придерживаются последователи почти всех наиболее распространенных религиозных учений. Традиционное иудейско-христианское представление о сотворении мира, изложенное в Книге Бытия, вызывало и продолжает вызывать споры. Хотя все христиане признают, что Библия — это завет Господа людям, по вопросу о длине «дня», упоминавшегося в Книге Бытия, существуют разногласия. Некоторые считают, что мир и все населяющие его организмы были созданы за 6 дней по 24 часа. Другие христиане не относятся к Библии как к научной книге и считают, что в Книге Бытия изложено в понятной для людей форме теологическое откровение о сотворении всех живых существ всемогущим Творцом. Процесс божественного сотворения мира мыслится как имевший место лишь однажды и потому недоступный для наблюдения. Этого достаточно, чтобы вынести всю концепцию божественного сотворения за рамки научного исследования. Наука занимается только теми явлениями, которые поддаются наблюдению, а потому она никогда не будет в состоянии ни доказать, ни опровергнуть эту концепцию.

2. Теория стационарного состояния.

Согласно этой теории, Земля никогда не возникала, а существовала вечно; она всегда способна поддерживать жизнь, а если и изменялась, то очень мало; виды тоже существовали всегда. Современные методы датирования дают все более высокие оценки возраста Земли, что позволяет сторонникам теории стационарного состояния полагать, что Земля и виды существовали всегда. У каждого вида есть две возможности — либо изменение численности, либо вымирание. Сторонники этой теории не признают, что наличие или отсутствие определенных ископаемых остатков может указывать на время появления или вымирания того или иного вида, и приводят в качестве примера представителя кистеперых рыб — латимерию. По палеонтологическим данным, кистеперые вымерли около 70 млн. лет назад. Однако это заключение пришлось пересмотреть, когда в районе Мадагаскара были найдены живые представители кистеперых. Сторонники теории стационарного состояния утверждают, что, только изучая ныне живущие виды и сравнивая их с ископаемыми остатками, можно делать вывод о вымирании, да и то он может оказаться неверным. Внезапное появление какого-либо ископаемого вида в определенном пласте объясняется увеличением численности его популяции или перемещением в места, благоприятные для сохранения остатков.

3. Теория панспермии.

Эта теория не предлагает никакого механизма для объяснения первичного возникновения жизни, а выдвигает идею о ее внеземном происхождении. Поэтому ее нельзя считать теорией возникновения жизни как таковой; она просто переносит проблему в какое-то другое место во Вселенной. Гипотеза была выдвинута Ю. Либихом и Г. Рихтером в середине XIX века. Согласно гипотезе панспермии жизнь существует вечно и переносится с планеты на планету метеоритами. Простейшие организмы или их споры («семена жизни»), попадая на новую планету и найдя здесь благоприятные условия, размножаются, давая начало эволюции от простейших форм к сложным. Возможно, что жизнь на Земле возникла из одной-едидственной колонии микроорганизмов, заброшенных из космоса. Для обоснования этой теории используются многократные появления НЛО, наскальные изображения предметов, похожих на ракеты и «космонавтов», а также сообщения якобы о встречах с инопланетянами. При изучении материалов метеоритов и комет в них были обнаружены многие «предшественники живого» — такие вещества, как цианогены, синильная кислота и органические соединения, которые, возможно, сыграли роль «семян», падавших на голую Землю. Сторонниками этой гипотезы были лауреаты Нобелевской премии Ф. Крик, Л. Оргел. Ф. Крик основывался на двух косвенных доказательствах:

• универсальности генетического кода;

• необходимости для нормального метаболизма всех живых существ молибдена, который встречается сейчас на планете крайне редко.

Но если жизнь возникла не на Земле, то как она возникла вне ее?

4. Физические гипотезы.

В основе физических гипотез лежит признание коренных отличий живого вещества от неживого. Рассмотрим гипотезу происхождения жизни, выдвинутую в 30-е годы XX века В. И. Вернадским. Взгляды на сущность жизни привели Вернадского к выводу, что она появилась на Земле в форме биосферы. Коренные, фундаментальные особенности живого вещества требуют для его возникновения не химических, а физических процессов. Это должна быть своеобразная катастрофа, потрясение самих основ мироздания. В соответствии с распространенными в 30-х годах XX века гипотезами образования Луны в результате отрыва от Земли вещества, заполнявшего ранее Тихоокеанскую впадину, Вернадский предположил, что этот процесс мог вызвать то спиральное, вихревое движение земного вещества, которое больше не повторилось. Вернадский происхождение жизни осмысливал в тех же масштабах и интервалах времени, что и возникновение самой Вселенной. При катастрофе условия внезапно меняются, и из протоматерии возникают живая и неживая материя.

5. Химические гипотезы.

Эта группа гипотез основывается на химической спе-дифике жизни и связывает ее происхождение с историей Земли. Рассмотрим некоторые гипотезы этой группы.

• У истоков истории химических гипотез стояли воззрения Э. Геккеля. Геккель считал, что сначала под действием химических и физических причин появились соединения углерода. Эти вещества представляли собой не растворы, а взвеси маленьких комочков. Первичные комочки были способны к накоплению разных веществ и росту, за которым следовало деление. Затем появилась безъядерная клетка — исходная форма для всех живых существ на Земле.

• Определенным этапом в развитии химических гипотез абиогенеза стала концепция А. И. Опарина, выдвинутая им в 1922—1924 гг. XX века. Гипотеза Опарина представляет собой синтез дарвинизма с биохимией. По Опарину, наследственность стала следствием отбора. В гипотезе Опарина желаемое выдастся за действительное. Сначала нее особенности жизни сводятся к обмену веществ, а затем его моделирование объявляется решенном загадки возникновения жизни.

• Гипотеза Дж. Берпапа предполагает, что абиогенно возникшие небольшие молекулы нуклеиновых кислот из нескольких нуклеотидов могли сразу же соединяться с теми аминокислотами, которые они кодируют. В этой гипотезе первичная живая система видится как биохимическая жизнь без организмов, осуществляющая самовоспроизведение и обмен веществ. Организмы же, по Дж. Берналу, появляются вторично, в ходе обособления отдельных участков такой биохимической жизни с помощью мембран.

• В качестве последней химической гипотезы возникновения жизни на нашей планете рассмотрим гипотезу Г. В. Войткевича, выдвинутую в 1988 году. Согласно этой гипотезе, возникновение органических веществ переносится в космическое пространство. В специфических условиях космоса идет синтез органических веществ (многочисленные орпанические вещества найдены в метеоритах — углеводы, углеводороды, азотистые основания, аминокислоты, жирные кислоты и др.). Не исключено, что в космических просторах могли образоваться нуклеотиды и даже молекулы ДНК. Однако, по мнению Войткевича, химическая эволюция на большинстве планет Солнечной системы оказалась замороженной и продолжилась лишь на Земле, найдя там подходящие условия. При охлаждении и конденсации газовой туманности на первичной Земле оказался весь набор органических соединений. В этих условиях живое вещество появилось и конденсировалось вокруг возникших абиогенно молекул ДНК. Итак, по гипотезе Войткевича первоначально появилась жизнь биохимическая, а в ходе ее эволюции появились отдельные организмы.

Лабораторная работа № 6

«Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека»

Цель: познакомиться с различными гипотезами происхождения человека.

Ход работы.

1. Прочитать текст «Гипотезы происхождения человека» на стр.282-284.

2.Заполнить таблицу:

|

Ф.И.О. ученого или философа |

Годы жизни |

Представления о происхождении человека |

|

Анаксимандр |

||

|

Аристотель |

||

|

К.Линней |

||

|

И.Кант |

||

|

А.Н.Радищев |

||

|

А.Каверзнев |

||

|

Ж.Б.Робине |

||

|

Ж.Б.Ламарк. |

||

|

Ч.Дарвин. |

3. Ответить на вопрос: Какие взгляды на происхождение человека вам ближе всего? Почему?

Лабораторная работа № 7

«Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)»

Цель:

Ход работы.

1.Назовите организмы, которые должны быть на пропущенном месте следующих пищевых цепей:

- Из предложенного списка живых организмов составить трофическую сеть: трава, ягодный кустарник, муха, синица, лягушка, уж, заяц, волк, бактерии гниения, комар, кузнечик. Укажите количество энергии, которое переходит с одного уровня на другой.

- Зная правило перехода энергии с одного трофического уровня на другой (около10%), постройте пирамиду биомассы третьей пищевой цепи (задание 1). Биомасса растений составляет 40 тонн.

- Вывод: что отражают правила экологических пирамид?

Лабораторная работа № 8

«Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум)»

Цель: на примере искусственной экосистемы проследить изменения, происходящие под воздействием условий окружающей среды.

Ход работы.

- Какие условия необходимо соблюдать при создании экосистемы аквариума.

- Опишите аквариум как экосистему, с указанием абиотических, биотических факторов среды, компонентов экосистемы (продуценты, консументы, редуценты).

- Составьте пищевые цепи в аквариуме.

- Какие изменения могут произойти в аквариуме, если:

- падают прямые солнечные лучи;

- в аквариуме обитает большое количество рыб.

5. Сделайте вывод о последствиях изменений в экосистемах.

Лабораторная работа № 9

«Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности»

Цель: выявит черты сходства и различия естественных и искусственных экосистем.

Ход работы.

1. Прочитать текст «Агроценозы» на стр. 334-335.

2. Заполнить таблицу «Сравнение природных и искусственных экосистем»

|

Признаки сравнения |

||

|

Способы регуляции |

||

|

Видовое разнообразие |

||

|

Плотность видовых популяций |

||

|

Источники энергии и их использование |

||

|

Продуктивность |

||

|

Круговорот веществ и энергии |

||

|

Способность выдерживать изменения среды |

3. Сделать вывод о мерах, необходимых для создания устойчивых искусственных экосистем.

Лабораторная работа № 10

«Решение экологических задач»

Цель: создать условия для формирования умений решать простейшие экологические задачи.

Ход работы.

- Решение задач.

Задача №1.

Зная правило десяти процентов, рассчитайте, сколько нужно травы, чтобы вырос один орел весом 5 кг (пищевая цепь: трава – заяц – орел). Условно принимайте, что на каждом трофическом уровне всегда поедаются только представители предыдущего уровня.

Задача №2.

На территории площадью 100 км2 ежегодно производили частичную рубку леса. На момент организации на этой территории заповедника было отмечено 50 лосей. Через 5 лет численность лосей увеличилась до 650 голов. Еще через 10 лет количество лосей уменьшилось до 90 голов и стабилизировалось в последующие годы на уровне 80-110 голов.

Определите численность и плотность поголовья лосей:

а) на момент создания заповедника;

б) через 5 лет после создания заповедника;

в) через 15 лет после создания заповедника.

Задача №3

Общее содержание углекислого газа в атмосфере Земли составляет 1100 млрд т. Установлено, что за один год растительность ассимилирует почти 1 млрд т углерода. Примерно столько же его выделяется в атмосферу. Определите, за сколько лет весь углерод атмосферы пройдет через организмы (атомный вес углерода –12, кислорода – 16).

Решение:

Подсчитаем, сколько тонн углерода содержится в атмосфере Земли. Составляем пропорцию: (молярная масса оксида углерода М(СО2) = 12 т + 16*2т = 44 т)

В 44 тоннах углекислого газа содержится 12 тонн углерода

В 1 100 000 000 000 тонн углекислого газа – Х тонн углерода.

44/1 100 000 000 000 = 12/Х;

Х = 1 100 000 000 000*12/44;

Х = 300 000 000 000 тонн

В современной атмосфере Земли находится 300 000 000 000 тонн углерода.

Теперь необходимо выяснить, за какое время количество углерода «пройдет» через живые растения. Для этого необходимо полученный результат разделить на годовое потребление углерода растениями Земли.

Х = 300 000 000 000 т/1 000 000 000т в год

Х = 300 лет.

Таким образом, весь углерод атмосферы за 300 лет будет полностью ассимилирован растениями, побывает их составной частью и вновь попадет в атмосферу Земли.

Лабораторная работа № 11

«Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности»

Цель: выявить антропогенные изменения в экосистемах местности и оценить их последствия.

Ход работы.

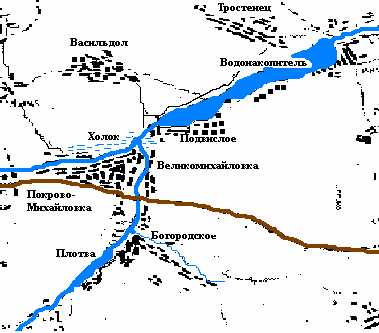

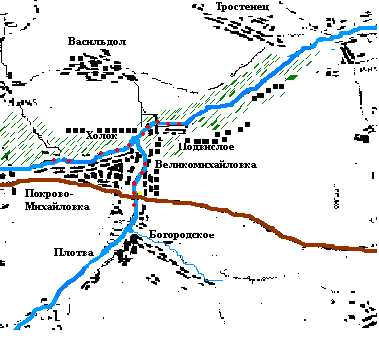

- Рассмотреть карты-схемы территории с.Великомихайловка в разные годы.

- Выявить антропогенные изменения в экосистемах местности.

- Оценить последствия хозяйственной деятельности человека.

Рис.1 Карта-схема территории рек Плотва и

Холок после 1977 года.

Рис.2 Карта-схема территории рек Плотва и

Холок до 1977 года.

Лабораторная работа № 12

«Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде,

глобальных экологических проблем и путей их решения»

Цель: познакомить учащихся с последствиями хозяйственной деятельности человека в окружающей среде.

Ход работы.

- Прочитать текст «Основные экологические проблемы современности» на стр.352-357.

- Заполнить таблицу:

|

Экологические проблемы |

Причины |

Пути решения экологических проблем |

3. Ответить на вопрос: Какие экологические проблемы, по вашему мнению наиболее серьезные и требуют немедленного решения? Почему?

nsportal.ru

Лабораторные работы — Биология — 11 класс

Лабораторная работа № 1

«Описание особей вида по морфологическому критерию».

Цель: обеспечить усвоение учащимися понятия морфологического критерия вида, закрепить умение составлять описательную характеристику растений.

Оборудование: живые растения или гербарные материалы растений разных видов.

Ход работы

1. Рассмотрите растения двух видов, запишите их названия, составьте морфологическую характеристику растений каждого вида, т. е. опишите особенности их внешнего строения (особенности листьев, стеблей, корней, цветков, плодов).

2. Сравните растения двух видов, выявите черты сходства и различия. Чем объясняются сходства (различия) растений?

Лабораторная работа № 2

«Выявление изменчивости у особей одного вида»

Цель: сформировать понятие изменчивости организмов, продолжить выработку умений наблюдать натуральные объекты, находить признаки изменчивости.

Оборудование: раздаточный материал, иллюстрирующий изменчивость организмов (растения 5—6 видов по 2—3 экземпляра каждого вида, наборы семян, плодов, листьев и др.).

Ход работы

1. Сравните 2—3 растения одного вида (или их отдельные органы: листья, семена, плоды и др.), найдите признаки сходства в их строении. Объясните причины сходства особей одного вида.

2. Выявите у исследуемых растений признаки различия. Ответьте на вопрос: какие свойства организмов обусловливают различия между особями одного и того же вида?

3. Раскройте значение этих свойств организмов для эволюции. Какие, на ваш взгляд, различия обусловлены наследственной изменчивостью, какие — ненаследственной изменчивостью? Объясните, как могли возникнуть различия между особями одного вида.

Лабораторная работа № 3

«Выявление приспособлений у организмов к среде обитания»

Цель: научиться выявлять черты приспособленности организмов к среде обитания и устанавливать ее относительный характер.

Оборудование: гербарные образцы растений, комнатные растения, чучела или рисунки животных различных мест обитания.

Ход работы

1. Определите среду обитания растения или животного, предложенного вам для исследования. Выявите черты его приспособленности к среде обитания. Выявите относительный характер приспособленности. Полученные данные занесите в таблицу «Приспособленность организмов и её относительность».

Приспособленность организмов и её относительность

Таблица 1 *

|

Название вида |

Среда обитания |

Черты приспособленности к среде обитания |

В чём выражается относительность приспособленности |

2. Изучив все предложенные организмы и заполнив таблицу, на основании знаний о движущих силах эволюции объясните механизм возникновения приспособлений и запишите общий вывод.

Лабораторная работа № 4

«Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательства их родства».

Цель: познакомить с эмбриональными доказательствами эволюции органического мира.

Ход работы.

-

Прочитать текст «Эмбриология» на стр.258-261, рассмотреть рис. 133 на стр.260.

-

Выявить черты сходства зародышей человека и других позвоночных.

-

Ответить на вопрос: о чем свидетельствуют сходства зародышей?

Лабораторная работа № 5

«Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни»

Цель: знакомство с различными гипотезами происхождения жизни на Земле.

Ход работы.

-

Прочитать текст «Многообразие теорий возникновения жизни на Земле».

-

Заполнить таблицу:

|

Теории и гипотезы |

Сущность теории или гипотезы |

Доказательства |

3. Ответить на вопрос: Какой теории придерживаетесь вы лично? Почему?

«Многообразие теорий возникновения жизни на Земле».

1. Креационизм.

Согласно этой теории жизнь возникла в результате какого-то сверхъестественного события в прошлом. Ее придерживаются последователи почти всех наиболее распространенных религиозных учений.

Традиционное иудейско-христианское представление о сотворении мира, изложенное в Книге Бытия, вызывало и продолжает вызывать споры. Хотя все христиане признают, что Библия — это завет Господа людям, по вопросу о длине «дня», упоминавшегося в Книге Бытия, существуют разногласия.

Некоторые считают, что мир и все населяющие его организмы были созданы за 6 дней по 24 часа. Другие христиане не относятся к Библии как к научной книге и считают, что в Книге Бытия изложено в понятной для людей форме теологическое откровение о сотворении всех живых существ всемогущим Творцом.

Процесс божественного сотворения мира мыслится как имевший место лишь однажды и потому недоступный для наблюдения. Этого достаточно, чтобы вынести всю концепцию божественного сотворения за рамки научного исследования. Наука занимается только теми явлениями, которые поддаются наблюдению, а потому она никогда не будет в состоянии ни доказать, ни опровергнуть эту концепцию.

2. Теория стационарного состояния.

Согласно этой теории, Земля никогда не возникала, а существовала вечно; она всегда способна поддерживать жизнь, а если и изменялась, то очень мало; виды тоже существовали всегда.

Современные методы датирования дают все более высокие оценки возраста Земли, что позволяет сторонникам теории стационарного состояния полагать, что Земля и виды существовали всегда. У каждого вида есть две возможности — либо изменение численности, либо вымирание.

Сторонники этой теории не признают, что наличие или отсутствие определенных ископаемых остатков может указывать на время появления или вымирания того или иного вида, и приводят в качестве примера представителя кистеперых рыб — латимерию. По палеонтологическим данным, кистеперые вымерли около 70 млн. лет назад. Однако это заключение пришлось пересмотреть, когда в районе Мадагаскара были найдены живые представители кистеперых. Сторонники теории стационарного состояния утверждают, что, только изучая ныне живущие виды и сравнивая их с ископаемыми остатками, можно делать вывод о вымирании, да и то он может оказаться неверным. Внезапное появление какого-либо ископаемого вида в определенном пласте объясняется увеличением численности его популяции или перемещением в места, благоприятные для сохранения остатков.

3. Теория панспермии.

Эта теория не предлагает никакого механизма для объяснения первичного возникновения жизни, а выдвигает идею о ее внеземном происхождении. Поэтому ее нельзя считать теорией возникновения жизни как таковой; она просто переносит проблему в какое-то другое место во Вселенной. Гипотеза была выдвинута Ю. Либихом и Г. Рихтером в середине XIX века.

Согласно гипотезе панспермии жизнь существует вечно и переносится с планеты на планету метеоритами. Простейшие организмы или их споры («семена жизни»), попадая на новую планету и найдя здесь благоприятные условия, размножаются, давая начало эволюции от простейших форм к сложным. Возможно, что жизнь на Земле возникла из одной-едидственной колонии микроорганизмов, заброшенных из космоса.

Для обоснования этой теории используются многократные появления НЛО, наскальные изображения предметов, похожих на ракеты и «космонавтов», а также сообщения якобы о встречах с инопланетянами. При изучении материалов метеоритов и комет в них были обнаружены многие «предшественники живого» — такие вещества, как цианогены, синильная кислота и органические соединения, которые, возможно, сыграли роль «семян», падавших на голую Землю.

Сторонниками этой гипотезы были лауреаты Нобелевской премии Ф. Крик, Л. Оргел. Ф. Крик основывался на двух косвенных доказательствах:

• универсальности генетического кода;

• необходимости для нормального метаболизма всех живых существ молибдена, который встречается сейчас на планете крайне редко.

Но если жизнь возникла не на Земле, то как она возникла вне ее?

4. Физические гипотезы.

В основе физических гипотез лежит признание коренных отличий живого вещества от неживого. Рассмотрим гипотезу происхождения жизни, выдвинутую в 30-е годы XX века В. И. Вернадским.

Взгляды на сущность жизни привели Вернадского к выводу, что она появилась на Земле в форме биосферы. Коренные, фундаментальные особенности живого вещества требуют для его возникновения не химических, а физических процессов. Это должна быть своеобразная катастрофа, потрясение самих основ мироздания.

В соответствии с распространенными в 30-х годах XX века гипотезами образования Луны в результате отрыва от Земли вещества, заполнявшего ранее Тихоокеанскую впадину, Вернадский предположил, что этот процесс мог вызвать то спиральное, вихревое движение земного вещества, которое больше не повторилось.

Вернадский происхождение жизни осмысливал в тех же масштабах и интервалах времени, что и возникновение самой Вселенной. При катастрофе условия внезапно меняются, и из протоматерии возникают живая и неживая материя.

5. Химические гипотезы.

Эта группа гипотез основывается на химической спе-дифике жизни и связывает ее происхождение с историей Земли. Рассмотрим некоторые гипотезы этой группы.

• У истоков истории химических гипотез стояли воззрения Э. Геккеля. Геккель считал, что сначала под действием химических и физических причин появились соединения углерода. Эти вещества представляли собой не растворы, а взвеси маленьких комочков. Первичные комочки были способны к накоплению разных веществ и росту, за которым следовало деление. Затем появилась безъядерная клетка — исходная форма для всех живых существ на Земле.

• Определенным этапом в развитии химических гипотез абиогенеза стала концепция А. И. Опарина, выдвинутая им в 1922—1924 гг. XX века. Гипотеза Опарина представляет собой синтез дарвинизма с биохимией. По Опарину, наследственность стала следствием отбора. В гипотезе Опарина желаемое выдастся за действительное. Сначала нее особенности жизни сводятся к обмену веществ, а затем его моделирование объявляется решенном загадки возникновения жизни.

• Гипотеза Дж. Берпапа предполагает, что абиогенно возникшие небольшие молекулы нуклеиновых кислот из нескольких нуклеотидов могли сразу же соединяться с теми аминокислотами, которые они кодируют. В этой гипотезе первичная живая система видится как биохимическая жизнь без организмов, осуществляющая самовоспроизведение и обмен веществ. Организмы же, по Дж. Берналу, появляются вторично, в ходе обособления отдельных участков такой биохимической жизни с помощью мембран.

• В качестве последней химической гипотезы возникновения жизни на нашей планете рассмотрим гипотезу Г. В. Войткевича, выдвинутую в 1988 году. Согласно этой гипотезе, возникновение органических веществ переносится в космическое пространство. В специфических условиях космоса идет синтез органических веществ (многочисленные орпанические вещества найдены в метеоритах — углеводы, углеводороды, азотистые основания, аминокислоты, жирные кислоты и др.). Не исключено, что в космических просторах могли образоваться нуклеотиды и даже молекулы ДНК. Однако, по мнению Войткевича, химическая эволюция на большинстве планет Солнечной системы оказалась замороженной и продолжилась лишь на Земле, найдя там подходящие условия. При охлаждении и конденсации газовой туманности на первичной Земле оказался весь набор органических соединений. В этих условиях живое вещество появилось и конденсировалось вокруг возникших абиогенно молекул ДНК. Итак, по гипотезе Войткевича первоначально появилась жизнь биохимическая, а в ходе ее эволюции появились отдельные организмы.

Лабораторная работа № 6

«Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека»

Цель: познакомить с различными гипотезами происхождения человека.

Ход работы.

1. Прочитать текст «Гипотезы происхождения человека» на стр.282-284.

2.Заполнить таблицу:

|

Ф.И.О. ученого или философа |

Годы жизни |

Представления о происхождении человека |

|

Анаксимандр |

||

|

Аристотель |

||

|

К.Линней |

||

|

И.Кант |

||

|

А.Н.Радищев |

||

|

А.Каверзнев |

||

|

Ж.Б.Робине |

||

|

Ж.Б.Ламарк. |

||

|

Ч.Дарвин. |

3. Ответить на вопрос: Какие взгляды на происхождение человека вам ближе всего? Почему?

Лабораторная работа № 7

«Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)»

Цель:

Ход работы.

1.Назовите организмы, которые должны быть на пропущенном месте следующих пищевых цепей:

-

Из предложенного списка живых организмов составить трофическую сеть: трава, ягодный кустарник, муха, синица, лягушка, уж, заяц, волк, бактерии гниения, комар, кузнечик. Укажите количество энергии, которое переходит с одного уровня на другой.

-

Зная правило перехода энергии с одного трофического уровня на другой (около10%), постройте пирамиду биомассы третьей пищевой цепи (задание 1). Биомасса растений составляет 40 тонн.

-

Вывод: что отражают правила экологических пирамид?

Лабораторная работа № 8

«Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум)»

Цель: на примере искусственной экосистемы проследить изменения, происходящие под воздействием условий окружающей среды.

Ход работы.

-

Какие условия необходимо соблюдать при создании экосистемы аквариума.

-

Опишите аквариум как экосистему, с указанием абиотических, биотических факторов среды, компонентов экосистемы (продуценты, консументы, редуценты).

-

Составьте пищевые цепи в аквариуме.

-

Какие изменения могут произойти в аквариуме, если:

5. Сделайте вывод о последствиях изменений в экосистемах.

Лабораторная работа № 9

«Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности»

Цель: выявит черты сходства и различия естественных и искусственных экосистем.

Ход работы.

1. Прочитать текст «Агроценозы» на стр. 334-335.

2. Заполнить таблицу «Сравнение природных и искусственных экосистем»

|

Признаки сравнения |

||

|

Способы регуляции |

||

|

Видовое разнообразие |

||

|

Плотность видовых популяций |

||

|

Источники энергии и их использование |

||

|

Продуктивность |

||

|

Круговорот веществ и энергии |

||

|

Способность выдерживать изменения среды |

3. Сделать вывод о мерах, необходимых для создания устойчивых искусственных экосистем.

Лабораторная работа № 10

«Решение экологических задач»

Цель: создать условия для формирования умений решать простейшие экологические задачи.

Ход работы.

-

Решение задач.

Задача №1.

Зная правило десяти процентов, рассчитайте, сколько нужно травы, чтобы вырос один орел весом 5 кг (пищевая цепь: трава – заяц – орел). Условно принимайте, что на каждом трофическом уровне всегда поедаются только представители предыдущего уровня.

Задача №2.

На территории площадью 100 км2 ежегодно производили частичную рубку леса. На момент организации на этой территории заповедника было отмечено 50 лосей. Через 5 лет численность лосей увеличилась до 650 голов. Еще через 10 лет количество лосей уменьшилось до 90 голов и стабилизировалось в последующие годы на уровне 80-110 голов.

Определите численность и плотность поголовья лосей:

а) на момент создания заповедника;

б) через 5 лет после создания заповедника;

в) через 15 лет после создания заповедника.

Задача №3

Общее содержание углекислого газа в атмосфере Земли составляет 1100 млрд т. Установлено, что за один год растительность ассимилирует почти 1 млрд т углерода. Примерно столько же его выделяется в атмосферу. Определите, за сколько лет весь углерод атмосферы пройдет через организмы (атомный вес углерода –12, кислорода – 16).

Решение:

Подсчитаем, сколько тонн углерода содержится в атмосфере Земли. Составляем пропорцию: (молярная масса оксида углерода М(СО2) = 12 т + 16*2т = 44 т)

В 44 тоннах углекислого газа содержится 12 тонн углерода

В 1 100 000 000 000 тонн углекислого газа – Х тонн углерода.

44/1 100 000 000 000 = 12/Х;

Х = 1 100 000 000 000*12/44;

Х = 300 000 000 000 тонн

В современной атмосфере Земли находится 300 000 000 000 тонн углерода.

Теперь необходимо выяснить, за какое время количество углерода «пройдет» через живые растения. Для этого необходимо полученный результат разделить на годовое потребление углерода растениями Земли.

Х = 300 000 000 000 т/1 000 000 000т в год

Х = 300 лет.

Таким образом, весь углерод атмосферы за 300 лет будет полностью ассимилирован растениями, побывает их составной частью и вновь попадет в атмосферу Земли.

Лабораторная работа № 11

«Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности»

Цель: выявить антропогенные изменения в экосистемах местности и оценить их последствия.

Ход работы.

-

Рассмотреть карты-схемы территории с.Великомихайловка в разные годы.

-

Выявить антропогенные изменения в экосистемах местности.

-

Оценить последствия хозяйственной деятельности человека.

|

|

Рис.1 Карта-схема территории рек Плотва и

Холок после 1977 года.

|

|

Рис.2 Карта-схема территории рек Плотва и

Холок до 1977 года.

Лабораторная работа № 12

«Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде,

глобальных экологических проблем и путей их решения»

Цель: познакомить учащихся с последствиями хозяйственной деятельности человека в окружающей среде.

Ход работы.

-

Прочитать текст «Основные экологические проблемы современности» на стр.352-357.

-

Заполнить таблицу:

|

Экологические проблемы |

Причины |

Пути решения экологических проблем |

3. Ответить на вопрос: Какие экологические проблемы, по вашему мнению наиболее серьезные и требуют немедленного решения? Почему?

14

multiurok.ru

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 Изучение изменчивости у растений. Построение вариационного ряда и вариационной кривой. — ГДЗ биология — Решение упражнений и заданий к учебнику «Биология» П.Г. Балан 11 класс — 2011 год

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Тема: Изучение изменчивости у растений. Построение вариационного ряда и вариационной кривой.

Цель: Изучить статистические закономерности модифікаційної изменчивости, научиться оценивать характер изменчивости изучаемого признака, строить вариационный ряд и вариационном кривую.

Оборудование и материалы: гербарные образцы растений, листья акаций, линейки, лупы.

Ход работы

1-2. Рассмотрим несколько гербарных образцов растений одного вида, например, пшеницы и сравним их между собой. Они отличаются незначительными признаками — размерами стебля, количеству зерновок в колосках, длиной листа и тому подобное.

Главные видовые признаки разных особей пшеницы неизменны: строение цветка, тип соцветия, тип стебля или вид плода.

Сравним разные виды злаков, чтобы определить, по каким признакам они отличаются, а по каким-то похожи.

Сравнительная характеристика растений семейства Злаковые

|

№ п/п |

Признаки |

Пшеница |

Овес |

Ячмень |

|

1. |

Жизненная форма |

трава |

трава |

Трава |

|

2. |

Корневая система |

мочковатого типа |

мочковатого типа, очень разветвленная |

мочковатого типа |

|

3. |

Стебель |

прямостоячий, соломина, 50-60 см |

прямостоячий, соломина, 40-50 см |

прямостоячий, соломина, 50-60 см |

|

4. |

Листья |

простые, сидячие, линейные; небольшой язычок и ушки |

простые, сидячие, линейные; большой язычок, ушек нет |

простые, сидячие, линейные; короткий язычок, большие ушки |

|

5. |

Цветки |

мелкие, малозаметные, желтовато- зеленоватые |

мелкие, малозаметные, желтовато- зеленоватые |

мелкие, малозаметные, желтовато- зеленоватые |

|

6. |

Соцветия |

сложный колос |

метелка |

сложный колос |

|

7. |

Плод |

зерновка |

зерновка |

зерновка |

Вывод

3. Таким образом, пшеница, овес и ячмень имеют много общих признаков, которые и объединяют их в семью Злаков. У них одинаковая корневая система, полый стебель — соломина, похожа строение цветков и плодов. Виды злаковых можно различить по наиболее надежным признаком — строением соцветий. У пшеницы соцветие — сложный колос из 3-7 простых колосков, а овес имеет соцветие метелку. Если соцветия еще не появились, виды различают по наличию язычков и ушек — пленчатых выростов в месте перехода листовой пластинки во влагалище.

Различия между особями одного вида объясняются различными условиями существования. Они вызывают модифікаційну изменчивость.

Это изменения фенотипа, приобретенные во время индивидуального развития организма. Например, у пшеницы это длина стебля, листьев, размер зерновок и тому подобное.

Модификации носят адаптивный характер и не наследуются через половое размножение. У многих растений модификации наследуются благодаря вегетативному размножению.

4-6. Исследование статистических закономерностей изменчивости модифікаційної

1. Составление вариационного ряда модифікаційної изменчивости (на примере 10 листовых пластинок акации).

|

Размер листа (см) |

1 |

1,5 |

1,8 |

2,0 |

2,2 |

2,5 |

2,6 |

2,8 |

|

Частота признака (шт.) |

1 |

1 |

3 |

— |

2 |

1 |

1 |

1 |

Размер листовых пластинок — варианта (V).

Частота проявления признака — Р.

Общее количество листовых пластинок — n (10 шт.) Определим среднюю величину признака (М) по формуле:

М = 2,02 см

Построим вариационном кривую модифікаційної изменчивости. Для этого на оси абсцисс откладываем варианты (V), а на оси ординат — частоту проявления признака (Г)

Из вариационного ряда и вариационной кривой видно, что норма реакции признака имеет определенные пределы.

Размеры листовых пластинок колеблются от 1 до 3 см. Наибольшее количество вариант приходится на среднюю часть ряда, что соответствует среднему значению признака (Г = 2,02 см).

7. Вывод

Модифікаційна изменчивость — это изменения фенотипа, вызванные влиянием условий среды. Длина ряда и размах модифікаційної изменчивости зависит от условий среды. Чем они стабильнее, тем короче вариационный ряд. Модифікаційні изменения имеют адаптивный характер и помогают приспосабливаться к изменениям условий среды.

schooled.ru

Методическая разработка по биологии (11 класс) по теме: Лабораторный практикум 11 класс

Лабораторный практикум 11 класс

Лабораторная работа № 1 Выявление изменчивости у особей одного вида.

Цель работы:

Сформировать понятие изменчивости организмов, научиться находить признаки наследственной изменчивости у представителей разных сортов растений и пород животных.

Ход работы:

1. Рассмотреть предлагаемые изображения организмов, принадлежащих к одному виду. Выделить особенности внешнего строения, общие для всех представителей одного вида, а также особенности строения, по которым они различаются.

2. Проанализировать, по каким признакам проводился отбор, в результате которого были сформированы указанные в таблице сорта и породы.

Распределите по столбцам предложенные варианты.

|

Сорта картофеля |

Породы коров |

Породы собак |

- размеры клубней

- удойность

- внешний вид

- химический состав молока

- химический состав клубней

- характер (агрессивный или добродушный)

- мышечная масса

- скорость созревания урожая

- специальные поведенческие реакции

3. Для контроля знаний дайте ответы на тестовые вопросы:

1) Продемонстрированные вам разные морфологические формы представителей одного и того же вида являются:

а) генетическими мутациями

б) результатом искусственного отбора

в) результатом естественного отбора

2) Искусственно выведенные человеком разновидности растений называются:

а) штаммы

б) сорта

в) породы

г) виды

д) популяции

3) Искусственно выведенные человеком разновидности животных называются:

а) штаммы

б) сорта

в) породы

г) виды

д) популяции

4) В результате искусственного отбора организмы:

а) приобретают полезные для человека свойства

б) приобретают свойства, обеспечивающие личную приспособленность к среде обитания

в) теряют способность к размножению

4. Сделать вывод из проделанной работы.

МБОУ СОШ № 11 с.Шабельское

nsportal.ru

Выявление изменчивости у особей одного вида — лабораторная работа

Лабораторная

работа № 2

«Выявление

изменчивости

у особей

одного вида»

Паутова Татьяна.

11 класс.

Цель: сформировать

понятие изменчивости организмов, продолжить

выработку умений наблюдать натуральные

объекты, находить признаки изменчивости.

Оборудование: раздаточный

материал растений одного вида.

Ход

работы

- Изменчивость — разнообразие признаков среди представителей данного вида, а также свойство потомков отличаться от родительских форм.

- Таблица.

|

Критерии сравения |

Ромашка пахучая |

Ромашка Апетечная |

|

|

Корень |

Cтержневой, слабо разветвлённый, |

||

|

Стебель |

Стебель прямостоячий, разветвлённый |

||

|

Листья |

Листья дважды- |

||

|

Соцветия |

Корзинки |

||

|

Сидят на очень коротких цветоножках. |

Многочисленные, расположены на тонкоребристых длинных цветоносах на верхушках стеблей и боковых |

||

|

Цветоложе |

Выпукло-коническое, полое, голое. |

||

|

В конце цветения и при плодах — удлинённое |

|||

|

Цветки |

Внутренние трубчатые цветки — золотисто-жёлтые, |

||

|

Краевые цветки — с белыми отогнутыми язычками |

|||

|

Плод |

Семянка. |

||

Различия особей

одного и того же вида

изменчивостью (наследственной

модификационной), а также из-за факторов

внешней среды и различии в генотипе.

Благодаря

наследственности организмы

свои признаки из поколения

в поколение. Изменчивость делится

на наследственную, которая дает материал

для естественного отбора и не наследственную,

которая возникает из-за факторов окружающей

среды и помогает растению приспособиться

к этим условиям. Различия, которые обусловлены

наследственной изменчивостью :форма

листа. Различия, которые обусловлены

не наследственной изменчивостью: ширина

и длина листа. Различия между особями

одного вида могли произойти из-за разных

условий окружающей их среды, а также из-за

разного ухода за растениями.

- Вывод: я сформулировала понятие изменчивости и, исследуя особи одного вида, я нашла их различные признаки изменчивости.

Лабораторная

работа № 3

«Выявление приспособлений

у организмов к среде обитания»

Паутова Татьяна.

11 класс.

Цель: научиться выявлять черты приспособленности

организмов к среде обитания.

Оборудование: рисунки

животных различных мест обитания.

Ход

работы

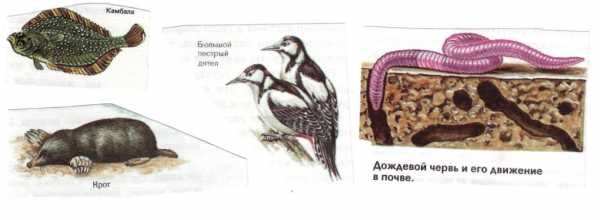

- Таблица

Приспособленность

организмов

|

Название вида |

Среда обитания |

Черты приспособленности к среде обитания |

В |

|

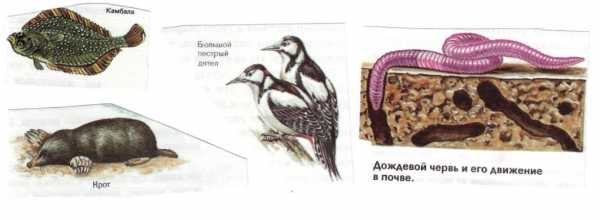

Камбала |

Водная |

Сплющенное тело |

Т.к. камбала обитает на дне моря, |

|

Крот |

Повенная |

Особое строение передних лап |

Приспособлены для рытья и отгребания |

|

Большой пестрый дятел |

Наземно-воздушная |

Острый клюв |

Для более удобной добычи пищи. |

|

Дождевой червь |

Почвенная |

Гладкий, «слизкий» покров |

Помогает для движения в почве. |

- Вывод: практическим путем я выявила черты приспособленности организмов к различным средам обитания.

myunivercity.ru

Методическая разработка по биологии (11 класс) на тему: Лабораторные работы по биологии 11 класс

Биология 11 класс

Лабораторная работа

«Изучение приспособленности организмов к среде обитания»

Цель работы: сформировать понятие приспособленных организмов к среде обитания, закрепить умение выявлять черты приспособленности у организмов к среде обитания.

О б о р у д о в а н и е: гербарные образцы растений или комнатные растения, чучела и рисунки, изображающие животных различных мест обитания.

ХОД РАБОТЫ

- Определите среду обитания растения или животного, предложенного вам для исследования.

- Выявите черты приспособленности к среде обитания.

- Выявите относительный характер приспособленности.

- На основании знаний о движущих силах эволюции объясните механизм возникновения приспособлений.

__________________________________________________________________________________________

Лабораторная работа

«Изучение приспособленности организмов к среде обитания»

Цель работы: сформировать понятие приспособленных организмов к среде обитания, закрепить умение выявлять черты приспособленности у организмов к среде обитания.

О б о р у д о в а н и е: гербарные образцы растений или комнатные растения, чучела и рисунки, изображающие животных различных мест обитания.

ХОД РАБОТЫ

- Определите среду обитания растения или животного, предложенного вам для исследования.

- Выявите черты приспособленности к среде обитания.

- Выявите относительный характер приспособленности.

- На основании знаний о движущих силах эволюции объясните механизм возникновения приспособлений.

Лабораторная работа Страница

nsportal.ru